![]()

Germaine Krull, née en 1897 à Poznań et décédée en 1985 à Hesse est une photographe allemande.

En 1916, elle étudie la photographie au Centre d’enseignement et d’expérimentation en photographie, chimigraphie, phototypie et gravure fondée en 1900 et dont la section ne sera ouverte aux filles qu’en 1905 à Munich.

Elle fréquente la bohème munichoise et rencontre un anarchiste russe, Tobias Axelrod qu’elle épouse en 1919.

Elle s’implique dans les luttes révolutionnaires de cette époque.

Un éphémère gouvernement insurrectionnel d’inspiration communiste parvient au pouvoir. Son écrasement s’accompagne d’une féroce répression des militants d’extrême-gauche par les contre-révolutionnaires.Germaine Krull est arrêtée et condamnée à mort.

Elle échappe in extremis à son exécution et s’enfuit à Berlin où elle ouvre un atelier de portraitset poursuit ses activités politiques.Elle vend sous le manteau des portraits de Lénine et fréquente les dadaïstes berlinois et les expressionnistes.

Elle rencontre le cinéaste Joris Ivens avec qui elle s’installe aux Pays-Bas.

Elle expérimente la photographie d’architecture et collabore aux revues DeFilmliga(collectif de cinéastes et de passionnés qui propageait un cinéma pur et innovant).

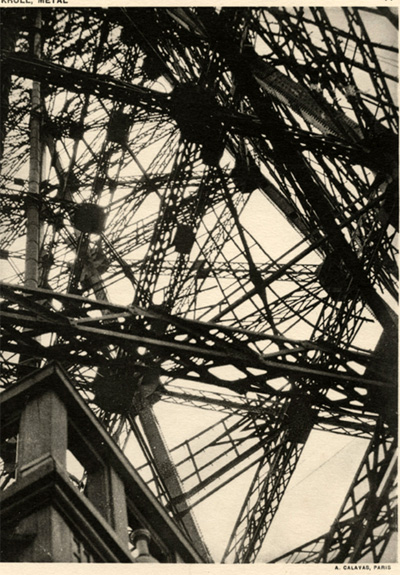

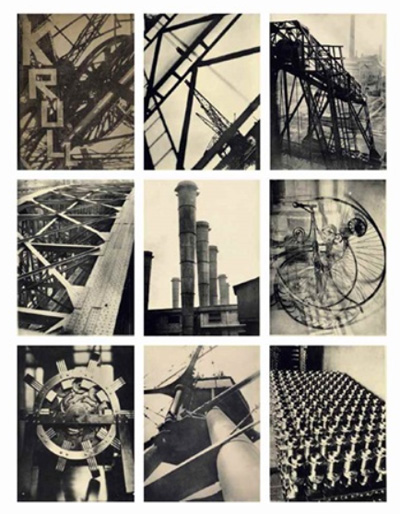

En 1925 ou 1926, Germaine Krull s’installe à Paris. Son approche « objective » de la photographie, sa fascination pour la machine et son « détournement poétique et graphique», l’architecture métallique et le monde industriel, et la modernité de ses sujets lui valent le surnom de « Walkyrie de fer » ou « Walkyrie de la pellicule ».

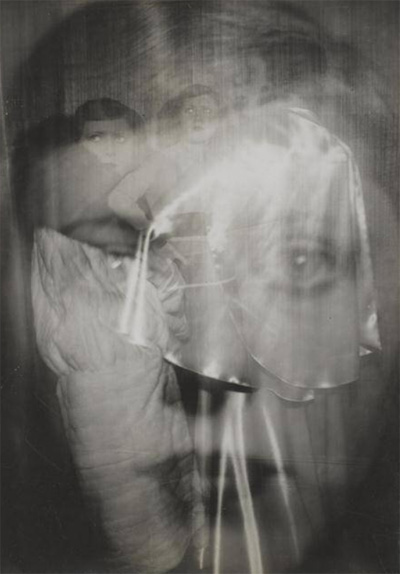

La Nouvelle Revue française publie alors une petite monographie dans une collection intitulée Photographes nouveaux. Influencée par le photographe László Moholy-Nagy, elle fréquente les surréalistes et rencontre ÉliLotar et Florence Henri.

Elle collabore par des photographies aux deux premiers ouvrages « Phototexte » dont les textes sont rédigés par Georges Simenon. Il s’agit de livres policiers populaires dont le concept novateur, qui peut être considéré comme précurseur du roman-photo, consiste en la combinaison de textes et d’images.

Mais seul le titre La Folle d’Itteville est édité en août 1931.

Elle s’installe en 1935 à Monaco, où elle travaille jusqu’en 1940 pour le casino, photographiant les célébrités.

Correspondante de guerre

Après l’armistice du 22 juin 1940 il lui faut fuir la France. Elle ne peut se rendre aux États-Unis, son époux Joris Ivens, qui y séjourne de 1939 à 1944, ayant déclaré aux autorités américaines ne pas être marié.

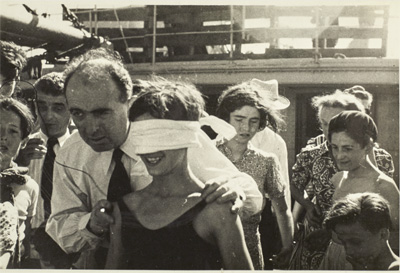

Elle obtient un visa pour le Brésil et embarque à Marseille à destination de la Martinique.

L’incroyable odyssée de réfugiés fuyant le nazisme en 1941 en photos

À Fort-de-France elle est internée dans une ancienne léproserie avec ses compagnons de voyage en attente d’un nouveau bateau.

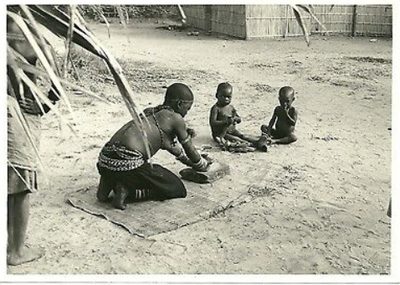

Elle séjourne au Brésil jusqu’en août 1942 puis, via Le Cap, rejoint Brazzaville, chef-lieu de l’Afrique-Équatoriale française ralliée dès août 1940 à la France libre.Elle y dirige le service de photographie de la France Libre et réalise des reportages de propagande sur les activités de production en Afrique-Équatoriale française.

Après un passage à Alger, elle accompagne le 6e Groupe d’armées des États-Unis lors du débarquement des Alliés en Provence en août 1944, puis la 1re armée française jusqu’à la fin de la guerre.

Lors de la campagne d’Alsace, elle participe à la libération du camp de concentration du Struthof, puis de Vaihingen.

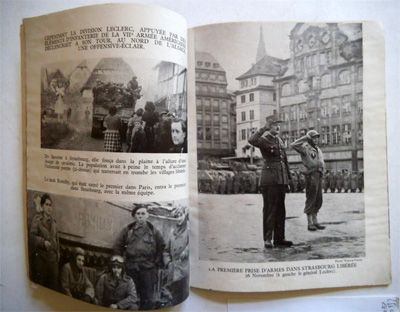

Ses photographies paraissent dans l’ouvrage La Bataille d’Alsace, accompagnées d’un texte de Roger Vailland.

En 1946, elle part en Indochine comme correspondante de guerre.

Parcourant l’Asie du Sud-Est, elle en rapporte plus de deux mille photographies sur l’art bouddhique.

Germaine Krull entreprend également des recherches sur la photographie en couleurs. Elle appelle ses réalisations des « silpa-grammes3 ».En 1967, André Malraux, alors ministre de la Culture et son ami de longue date, lui consacre une exposition au Palais de Chaillot, à Paris.

Se confiant rarement, Germaine Krull a tout de même accordé des entretiens à l’historienne Françoise Denoyelle au tout début des années 1980.

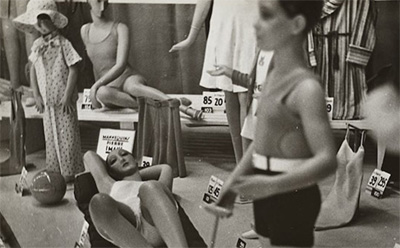

Quand on lui a demandé pourquoi elle faisait des nus : « parce que c’est beau depuis toujours et qu’un matin d’été ça m’a plu. »

Durant son existence, ses engagements sont aussi anti-colonialistes et féministes.